Opcional: escuchar con Voz hablada en tu dispositivo

Esta funcionalidad hace uso de la capacidad de Texto Hablado según la tengas ya instalada y configurada en tu propio dispositivo. Verás que hay algunas voces que no son tan buenas, elige de la lista si tienes oportunidad.

Un «conocimiento inútil» se refiere a un saber que, de primeras, no parece que tenga una aplicación práctica inmediata o directa en nuestra vida cotidiana o en la resolución de problemas concretos; sin embargo, esos conocimientos inútiles resultan muy edificantes para algunas personas. El ilustre periodista, dramaturgo, novelista y crítico gastronómico gallego Álvaro Cunqueiro comenta algunos ejemplos:

«Conocimientos inútiles» haylos de noble estirpe, e.g. en áreas como la matemática abstracta, la filosofía pura o las investigaciones científicas profundas, que no tienen un impacto directo positivo en el bienestar o las necesidades inmediatas de la sociedad, pero que eventualmente pueden tener, quizá después de años, algún tipo de aplicabilidad por establecerse sólo entonces el contexto adecuado. Los conocimientos inútiles más mundanos son aquellos que quizá no sean tan avanzados, que incluso se reduzcan a una mera información que resulte trivial para un experto, pero que para un profano si entreabran una puerta a un saber más amplio del que poseen en ese momento. La curiosidad, y no la necesidad, es el combustible de las cuestiones que nos planteamos en cualquier área de conocimiento nosotros los ignorantes de a pie.

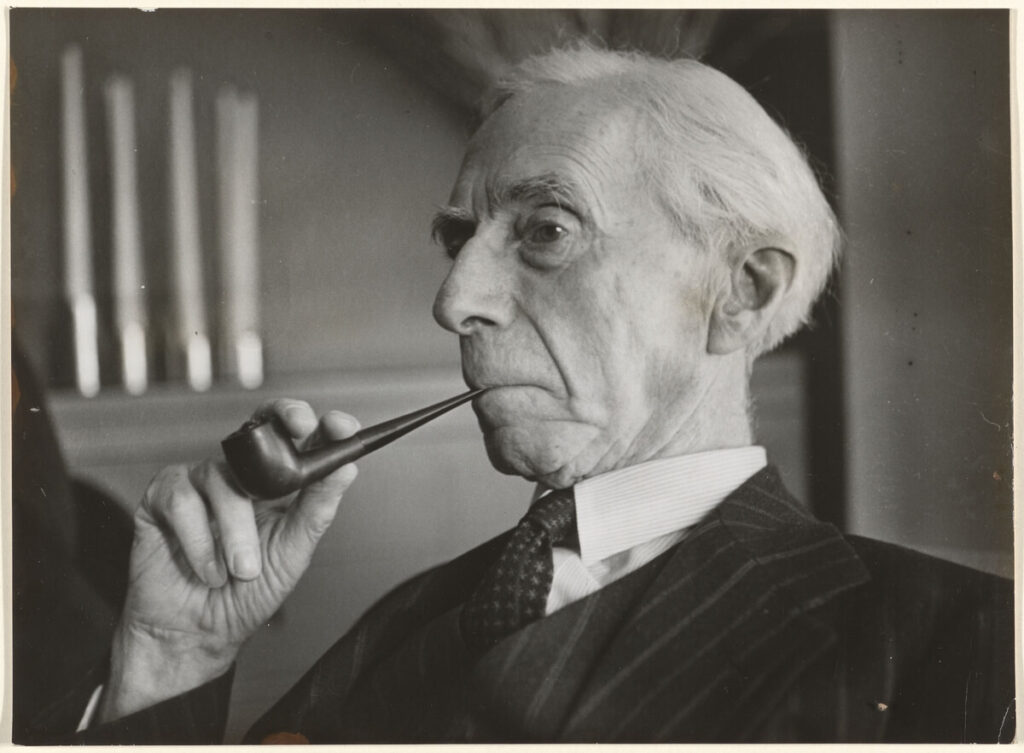

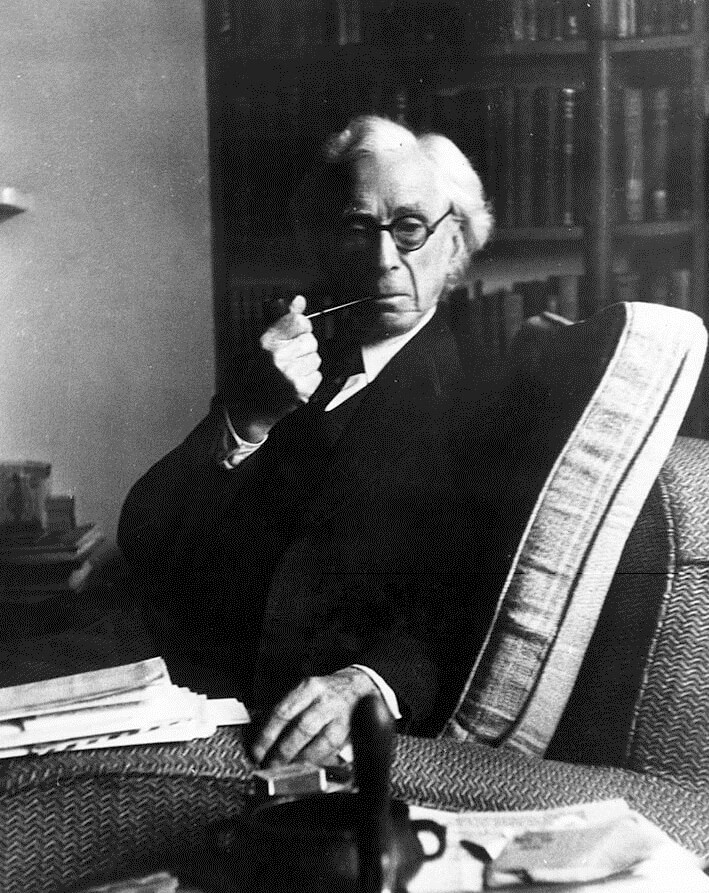

El conocimiento inútil – por Bertrand Russell

Consideremos el origen del término tal y como lo concibió el insigne Bertrand Russell, escritor, filósofo, lógico y matemático; un británico de personalidad singular e inabarcable, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950. Lo reproduzco íntegro porque, aunque largo es, y escrito hace ~110 años también, a la par es absolutamente delicioso y relevante en la actualidad.

Elogio de la ociosidad y otros ensayos, 1915.

«Francis Bacon, un hombre que alcanzó la eminencia traicionando a sus amigos, afirmó, sin duda como una de las lecciones maduras de la experiencia, que «el conocimiento es poder». Pero esto no es cierto para todos los conocimientos. Sir Thomas Browne deseaba saber qué canción cantaban las sirenas, pero si lo hubiera averiguado no le habría permitido ascender de magistrado a sheriff de su condado. El tipo de conocimiento que Bacon tenía en mente era el que llamamos científico. Al subrayar la importancia de la ciencia, continuaba tardíamente la tradición de los árabes y de la Alta Edad Media, según la cual el saber consistía principalmente en la astrología, la alquimia y la farmacología, todas ellas ramas de la ciencia. Un hombre culto era aquel que, habiendo dominado estos estudios, había adquirido poderes mágicos. A principios del siglo XI, se creía que el Papa Silvestre II era un mago aliado del diablo, sin otra razón que la de leer libros. Próspero, que en la época de Shakespeare era una mera fantasía, representaba lo que durante siglos había sido la concepción generalmente aceptada de un hombre culto, al menos en lo que se refería a sus poderes de hechicería. Bacon creía -con razón, como sabemos ahora- que la ciencia podía proporcionar una varita mágica más poderosa que cualquiera de las soñadas por los nigromantes de épocas pasadas.

El Renacimiento, que estaba en su apogeo en Inglaterra en la época de Bacon, supuso una revuelta contra la concepción utilitarista del conocimiento. Los griegos se habían familiarizado con Homero, como nosotros con las canciones de music-hall, porque lo disfrutaban, y no sentían que se dedicaban a la búsqueda del saber. Pero los hombres del siglo XVI no podían empezar a entenderlo sin haber absorbido antes una cantidad muy considerable de erudición lingüística. Admiraban a los griegos y no querían quedarse al margen de sus placeres, por lo que los copiaban, tanto en la lectura de los clásicos como en otras formas menos confesables. En el Renacimiento, aprender formaba parte de la joie de vivre, tanto como beber o hacer el amor. Y esto era cierto no sólo para la literatura, sino también para los estudios más duros. Todo el mundo conoce la historia del primer contacto de Hobbes con Euclides: al abrir el libro, por casualidad, en el teorema de Pitágoras, exclamó: «Por Dios, esto es imposible», y procedió a leer las pruebas al revés hasta que, al llegar a los axiomas, se convenció. Nadie puede dudar de que éste fue para él un momento voluptuoso, no empañado por el pensamiento de la utilidad de la geometría en la medición de campos.

Es cierto que el Renacimiento encontró un uso práctico para las lenguas antiguas en relación con la teología. Uno de los primeros resultados del nuevo sentimiento por el latín clásico fue el descrédito de las decretales amañadas y la donación de Constantino. Las inexactitudes que se descubrieron en la Vulgata y la Septuaginta hicieron del griego y el hebreo una parte necesaria del equipo polémico de los teólogos protestantes. Las máximas republicanas de Grecia y Roma se invocaron para justificar la resistencia de los puritanos a los Estuardo y de los jesuitas a los monarcas que habían renunciado a su lealtad al Papa. Pero todo esto fue un efecto, más que una causa, del renacimiento del saber clásico, que había estado en pleno apogeo en Italia durante casi un siglo antes de Lutero. El principal motivo del Renacimiento era el deleite mental, la restauración de cierta riqueza y libertad en el arte y la especulación que se habían perdido mientras la ignorancia y la superstición mantenían el ojo de la mente en anteojeras.

Se descubrió que los griegos habían dedicado una parte de su atención a cuestiones no puramente literarias o artísticas, como la filosofía, la geometría y la astronomía. Estos estudios, por tanto, eran respetables, pero otras ciencias eran más cuestionables. La medicina, es cierto, estaba dignificada por los nombres de Hipócrates y Galeno; pero en el período intermedio había quedado casi confinada a árabes y judíos, e inextricablemente entrelazada con la magia. De ahí la dudosa reputación de hombres como Paracelso. La química estaba aún en peor estado y no llegó a ser respetable hasta el siglo XVIII.

De este modo, el conocimiento del griego y el latín, con un poco de geometría y quizá astronomía, pasó a considerarse el equipamiento intelectual de un caballero. Los griegos desdeñaban las aplicaciones prácticas de la geometría, y sólo en su decadencia encontraron una utilidad a la astronomía en forma de astrología. Los siglos XVI y XVII estudiaron en general las matemáticas con desinterés helénico y tendieron a ignorar las ciencias degradadas por su relación con la brujería. El cambio gradual hacia una concepción más amplia y práctica del conocimiento, que se fue produciendo a lo largo del siglo XVIII, se aceleró súbitamente al final de ese período por la Revolución Francesa y el crecimiento de la maquinaria, de los cuales el primero dio un golpe a la cultura caballeresca, mientras que el segundo ofreció nuevas y asombrosas posibilidades para el ejercicio de habilidades poco caballerescas. A lo largo de los últimos ciento cincuenta años, los hombres han cuestionado cada vez más enérgicamente el valor del conocimiento «inútil», y han llegado a creer cada vez más que el único conocimiento que vale la pena tener es el que es aplicable a alguna parte de la vida económica de la comunidad.

En países como Francia e Inglaterra, que tienen un sistema educativo tradicional, la visión utilitarista del conocimiento sólo ha prevalecido parcialmente. Todavía hay, por ejemplo, profesores de chino en las universidades que leen los clásicos chinos pero desconocen las obras de Sun Yat-sen, creador de la China moderna. Todavía hay hombres que conocen la historia antigua en la medida en que fue relatada por autores cuyo estilo era puro, es decir, hasta Alejandro en Grecia y Nerón en Roma, pero se niegan a conocer la historia posterior, mucho más importante, debido a la inferioridad literaria de los historiadores que la relataron. Incluso en Francia e Inglaterra, sin embargo, la vieja tradición está muriendo, y en países más actualizados, como Rusia y Estados Unidos, está totalmente extinguida. En América, por ejemplo, las comisiones educativas señalan que mil quinientas palabras es todo lo que la mayoría de la gente emplea en la correspondencia comercial y, por tanto, sugieren que se eviten todas las demás en el currículo escolar. El inglés básico, una invención británica, va aún más lejos y reduce el vocabulario necesario a ochocientas palabras. La concepción del lenguaje como algo capaz de valor estético está muriendo, y se está llegando a pensar que el único propósito de las palabras es proporcionar información práctica. En Rusia, la persecución de finalidades prácticas es todavía más intensa que en Norteamérica: todo lo que se enseña en las instituciones de educación tiende a servir a algún propósito evidente de carácter educacional o gubernamental. La única escapada la permite la teología: alguien tiene que estudiar las Sagradas Escrituras en el original alemán, y unos cuantos profesores tienen que aprender filosofía para defender el materialismo dialéctico contra la crítica de los metafísicos burgueses. Pero cuando la ortodoxia se establezca más firmemente, aun esta estrecha rendija se cerrará.

El conocimiento, en todas partes, está llegando a ser considerado no como un bien en sí mismo, o como un medio de crear una visión amplia y humana de la vida en general, sino como un mero ingrediente de la habilidad técnica. Esto forma parte de la mayor integración de la sociedad que ha traído consigo la técnica científica y la necesidad militar. Hay más interdependencia económica y política que en épocas anteriores y, por lo tanto, hay más presión social para obligar al hombre a vivir de un modo que sus vecinos consideren útil. A los centros de enseñanza, excepto a los muy ricos o (en Inglaterra) a los que se han hecho invulnerables por su antigüedad, no se les permite gastar su dinero como quieran, sino que deben satisfacer al Estado de que están sirviendo a un propósito útil impartiendo destreza e inculcando lealtad. Esto forma parte del mismo movimiento que ha llevado al servicio militar obligatorio, a los boy scouts, a la organización de partidos políticos y a la difusión de la pasión política por la prensa. Todos somos más conscientes de nuestros conciudadanos de lo que solíamos ser, más ansiosos, si somos virtuosos, de hacerles el bien, y en cualquier caso de hacer que ellos nos hagan el bien a nosotros. No nos gusta pensar que alguien esté disfrutando de la vida pertinente, por muy refinada que pueda ser la calidad de su disfrute. Sentimos que todo el mundo debería estar haciendo algo para ayudar a la gran causa (cualquiera que ésta sea), tanto más por cuanto tantos malvados están trabajando en contra de ella y tienen que ser detenidos. No gozamos de descanso mental, por lo tanto, para adquirir ningún conocimiento, excepto los que puedan ayudarnos en la lucha por lo que quiera que sea que juzguemos importante.

Hay mucho que decir a favor de la visión estrechamente utilitarista de la educación. No hay tiempo para aprenderlo todo antes de empezar a ganarse la vida, y sin duda el conocimiento «útil» es muy útil. Ha creado el mundo moderno. Sin él, no tendríamos máquinas ni automóviles ni ferrocarriles ni aviones; habría que añadir que no tendríamos la publicidad ni la propaganda modernas. El conocimiento moderno ha traído consigo una inmensa mejora de la salud media y, al mismo tiempo, ha descubierto cómo exterminar grandes ciudades mediante gas venenoso. Todo lo que distingue a nuestro mundo, en comparación con épocas anteriores, tiene su origen en el conocimiento «útil». Ninguna comunidad tiene todavía suficiente de ello, y sin duda la educación debe continuar promoviéndolo.

También tenemos que admitir que buena parte de la educación cultural tradicional era estúpida. Los jóvenes consumían muchos años aprendiendo gramática latina y griega, sin llegar a ser, finalmente, capaces de leer un autor griego o latino, ni a sentir siquiera el deseo de hacerlo (excepto en un pequeño porcentaje de los casos). Las lenguas modernas y la historia son preferibles, desde cualquier punto de vista, al latín y al griego. No solamente son más útiles, sino que proporcionan mucha más cultura en mucho menos tiempo. Para un italiano del siglo XV, dado que prácticamente todo lo que merecía la pena leer estaba escrito, si no en su propia lengua, en griego o en latín, estos idiomas eran indispensables llaves de la cultura. Pero desde aquellos tiempos se han desarrollado grandes literaturas en diversas lenguas modernas, y el proceso de la civilización ha sido tan rápido, que el conocimiento de la antigüedad se ha hecho mucho menos útil para la comprensión de nuestros problemas que el conocimiento de las naciones modernas y su historia comparativamente reciente. El punto de vista tradicional del maestro de escuela, admirable en los tiempos del Resurgir Cultural, se fue haciendo cada vez más estrecho, ya que ignoraba lo que el mundo ha hecho desde el siglo XV. Y no sólo la historia y las lenguas modernas, sino que también la ciencia, cuando se enseña apropiadamente, contribuye a la cultura. Es posible, por tanto, sostener que la educación debe tener otras finalidades que la utilidad inmediata, sin defender a su vez el plan de estudios tradicional. Utilidad y cultura, cuando ambas se conciben con amplitud de miras, resultan menos incompatibles de lo que parecen a los fanáticos abogados de una y otra.

Aparte, no obstante, de aquellos casos en que la cultura y la utilidad inmediata pueden combinarse, hay utilidad indirecta, de varias clases distintas, en la posesión de conocimiento que no contribuye a la eficiencia técnica. Creo que algunos de los peores rasgos del mundo moderno podrían mejorarse con un mayor estímulo a tal conocimiento y una menos despiadada persecución de la mera competencia profesional.

Cuando la actividad consciente se concentra por entero en algún propósito definido el resultado final, para la mayoría de la gente, es el desequilibrio -acompañado de alguna forma de alteración nerviosa. Los hombres que dirigían la política alemana durante la guerra cometieron equivocaciones en lo que se refiere, por ejemplo, a la campaña submarina, que llevó a los americanos al lado de los aliados, y que cualquier persona que hubiera tratado el tema con la mente despejada hubiera estimado imprudente, pero que ellos no pudieron juzgar cuerdamente a causa de la concentración mental y la falta de descanso. El mismo tipo de situación se ve dondequiera que grupos de hombres, emprenden tareas que imponen un prolongado esfuerzo sobre los impulsos espontáneos. Los imperialistas japoneses, los comunistas rusos, los nazis alemanes, todos viven en una especie de tenso fanatismo que procede del vivir demasiado exclusivamente en el mundo mental de determinadas tareas que deben realizarse. Cuando las tareas son tan importantes y tan realizables como suponen los fanáticos, el resultado puede ser magnífico; pero en la mayor parte de los casos la estrechez de miras ha determinado el olvido de alguna poderosa fuerza que lo contrarresta, o ha hecho que todas la fuerzas opuestas parezcan la obra del diablo, infringiendo el castigo y el terror. Los hombres, como los niños, tienen necesidad de jugar, es decir, de periodos de actividad sin más propósito que el goce inmediato. Pero si ese juego sirviera realmente su propósito, debería ser posible hallar placer e interés en asuntos no relacionados con el trabajo.

Las diversiones de los habitantes de las ciudades modernas tienden a ser cada vez más pasivas y colectivas, y a reducirse a la contemplación inactiva de las habilidosas actividades de otros. Sin duda, tales diversiones son mejores que ninguna, pero no son tan buenas como podrían serlo las de una población que tuviese, debido a la educación, un más amplio campo de intereses intelectuales conectados con el trabajo. Una mejor organización económica, que permitiera a la humanidad beneficiarse de la productividad de las máquinas, conduciría a un muy grande aumento del tiempo libre, y el mucho tiempo libre tiende a ser tedioso excepto para aquellos que tienen considerables intereses y actividades inteligentes. Para que una población ociosa sea feliz, tiene que ser población educada, y ser educada considerando tanto el placer intelectual como también la utilidad directa del conocimiento técnico.

El elemento cultural en la adquisición de conocimientos, cuando es asimilado con éxito, conforma el carácter de los pensamientos y los deseos de un hombre, haciendo que se relacionen, al menos en parte, con grandes objetivos impersonales y no sólo con asuntos de importancia inmediata para él. Se ha aceptado demasiado a la ligera que, cuando un hombre ha adquirido determinadas capacidades por medio del conocimiento, las usará en forma socialmente beneficiosa. La concepción estrechamente utilitarista de la educación ignora la necesidad de entrenar los propósitos de un hombre tanto como sus capacidades. En la naturaleza humana no educada hay un considerable elemento de crueldad, que se muestra de muchas formas, importantes o insignificantes. Los niños en la escuela tienden a ser crueles con un nuevo niño, o con cualquiera cuyas ropas no sean totalmente convencionales. Muchas mujeres (y no pocos hombres) provocan todo el sufrimiento que pueden por medio de la murmuración maliciosa. Los españoles disfrutan con las corridas de toros; los ingleses disfrutan cazando. Los mismos crueles impulsos adquieren formas más serias en la caza de judíos en Alemania y los Gulags en Rusia. Todo imperialismo ofrece campo para tales impulsos, y en la guerra son santificados como la más elevada forma del deber público.

Aunque se debe admitir que gente con un alto nivel de educación es a veces cruel, creo que no puede haber duda de que esa gente es cruel mucho menos frecuentemente que aquella cuya mente se ha dejado en barbecho. El bravucón del colegio rara vez es un muchacho cuyo aprovechamiento en los estudios está por sobre el promedio. Cuando tiene lugar un linchamiento, los cabecillas son casi invariablemente hombres muy ignorantes. Esto no es así porque el cultivo de la mente produzca sentimientos humanitarios positivos, aunque puede hacerlo; es más bien porque proporciona otros intereses que el maltrato a los vecinos, y otras fuentes de respeto a la propia personalidad, que la autoafirmación de dominio. Las dos cosas más universalmente deseadas son el poder y la admiración. Los hombres ignorantes, generalmente, no pueden conseguir ninguna de las dos sino por medios brutales que llevan aparejada la adquisición de superioridad física. La cultura proporciona al hombre formas de poder menos dañinas y medios más dignos para hacerse admirar. Galileo hizo más que cualquier monarca para cambiar el mundo, y su poder excedió inconmensurablemente del de sus perseguidores. No tuvo, por tanto, necesidad de aspirar a ser, a su vez, perseguidor de otros.

Quizá la ventaja más importante del «conocimiento inútil» es que favorece un estado mental contemplativo. Hay en el mundo demasiada facilidad, no sólo para la acción sin la adecuada reflexión previa, sino también para cualquier clase de acción en ocasiones en que la sabiduría aconsejaría la inacción. La gente muestra su sesgo en esta cuestión de varias maneras curiosas. Mefistófeles dice al joven estudiante que la teoría es gris pero el árbol de la vida es verde, y todo el mundo cita esto como si fuera la opinión del propio Goethe, en lugar de lo que éste suponía que era probable que dijera el diablo a un estudiante. Hamlet es tenido por una terrible advertencia contra el pensamiento sin acción, pero nadie tiene a Otelo como una advertencia contra la acción sin pensamiento. Los profesores como Bergson, por una especie de culto de moda al hombre práctico, condenan la filosofía y dicen que la vida, en su manifestación más elevada, debería parecerse a una carga de caballería. Por mi parte, estimo que la acción es mejor cuando surge de una profunda comprensión del universo y del destino humano, y no de cualquier impulso salvajemente apasionado de romántica pero desproporcionada afirmación del yo. El hábito de encontrar más placer en el pensamiento que en la acción es una salvaguarda contra el desatino y el excesivo amor al poder, un medio para conservar la serenidad en el infortunio y la paz de espíritu en las contrariedades. Una vida limitada a lo personal es probable que, tarde o temprano, llegue a ser insoportablemente dolorosa; sólo las ventanas que dan a un cosmos más amplio y menos inquietante hacen soportables los más trágicos aspectos de la vida.

Una disposición mental contemplativa tiene ventajas que van de lo más trivial a lo más profundo. Para empezar están las aflicciones de menor envergadura, tales como las pulgas, los trenes que no llegan o los socios discutidores. Al parecer, tales molestias apenas merecen la pena de unas reflexiones sobre las excelencias del heroísmo o la transitoriedad de los males humanos, y, sin embargo, la irritación que producen destruye el buen ánimo y la alegría de vivir de mucha gente. En tales ocasiones, puede hallarse mucho consuelo en esos escondidos fragmentos de erudición que tienen alguna conexión, real o imaginaria, con el conflicto del momento; y aun cuando no tengan ninguna, sirven para borrar el presente de los propios pensamientos. Al ser asaltados por gente lívida de rabia, es agradable recordar el capítulo del Tratado de las pasiones de Descartes titulado «Por qué son más de temer los que se ponen pálidos de furia que aquellos que se enrojecen». Cuando uno se impacienta por la dificultad existente para asegurar la cooperación internacional, la ansiedad disminuye si a uno se le ocurre pensar en el santificado rey Luis IX antes de embarcar para las cruzadas, aliándose con el Viejo de la Montaña , que aparece en Las mil y una noches como el oscuro origen de la mitad de las maldades del mundo. Cuando la rapacidad de los capitalistas se hace opresiva, podemos consolarnos en un instante con el recuerdo de que Bruto, ese modelo de virtud republicana, prestaba dinero a una ciudad al cuarenta por ciento y alquilaba un ejército privado para sitiarla cuando dejaba de pagarle los intereses.

El conocimiento de hechos curiosos no sólo hace menos desagradables las cosas desagradables, sino que hace más agradables las cosas agradables. Yo encuentro mejor sabor a los albaricoques desde que supe que fueron cultivados inicialmente en China, en la primera época de la dinastía Han; que los rehenes chinos en poder del gran rey Kaniska los introdujeron en la India , de donde se extendieron a Persia, llegando al Imperio romano durante el siglo I de nuestra era; que la palabra «albaricoque» («apricot») se deriva de la misma fuente latina que la palabra «precoz» («precocious»), porque el albaricoque madura tempranamente, y que la partícula inicial «al» fue añadida por equivocación, a causa de una falsa etimología. Todo esto hace que el fruto tenga un sabor mucho más dulce.

Hace cerca de cien años, un grupo de filántropos bienintencionados fundaron sociedades «para la difusión del conocimiento útil», con el resultado de que las gentes han dejado de apreciar el delicioso sabor conocimiento «inútil». Al abrir al azar la «Anatomía de la Melancolía» de Burton, un día en que me amenazaba tal estado de ánimo, supe que existe una «sustancia melancólica», pero que, mientras algunos piensan que puede ser engendrada por los cuatro humores, «Galeno sostiene que solamente puede ser engendrada por tres, excluyendo la flema o pituita, y su aserción cierta es firmemente sostenida por Valerio y Menardo, al igual que Furcio, Montalto, Montano… ¿Cómo -dicen- puede lo blanco llegar a ser negro?». A pesar de tan incontestable argumento, Hércules de Sajonia y Cardan, Guianerio y Laurencio son (así nos lo dice Burton) de opinión contraria. Confortada por estas reflexiones históricas, mi melancolía, fuera producida por tres o por cuatro humores, se disipó. Como cura para una preocupación excesiva, pocas medidas más efectivas puedo imaginar que un curso sobre tales controversias antiguas.

Pero en tanto que los placeres triviales de la cultura tienen su lugar en el alivio de los problemas triviales de la vida práctica, los méritos más importantes de la contemplación están relacionados con los males mayores de la vida: la muerte, el dolor y la crueldad y la ciega marcha de las naciones hacia el desastre innecesario. Para aquellos a quienes ya no proporciona consuelo la religión dogmática, existe la necesidad de algún sucedáneo, si la vida no se les hace polvorienta y áspera y llena de agresividad fútil. Actualmente el mundo está lleno de grupos de iracundos y egocéntricos, incapaces de considerar la vida humana como un todo, y dispuestos a destruir la civilización antes que retroceder una pulgada. Para esta estrechez ninguna dosis de instrucción técnica proporcionará un antídoto. El antídoto, en tanto sea cuestión de la psicología individual, ha de hallarse en la historia, en la biología, en la astronomía, en todos aquellos estudios que, sin aniquilar el respeto a la propia personalidad, capacitan al individuo para verse en su verdadera perspectiva. Lo que se necesita no es este o aquel trozo específico de información, sino un conocimiento tal que inspire una concepción de los fines de la vida humana en su conjunto: arte e historia, contacto con las vidas de los individuos heroicos y cierta comprensión de la extrañamente accidental y efímera posición del hombre en el cosmos -todo esto tocado por un sentimiento de orgullo por lo que es distintivamente humano: el poder de ver y de conocer, de sentir magnánimamente y de pensar y comprender-. La sabiduría brota más fácilmente de las grandes percepciones combinadas con la emoción impersonal.

La vida, siempre llena de dolor, es más dolorosa en nuestro tiempo que en las dos centurias precedentes. El intento de escapar al sufrimiento conduce al hombre a la trivialidad, al engaño a sí mismo, a la invención de grandes mitos colectivos. Pero esos alivios momentáneos no hacen a la larga sino incrementar las fuentes de sufrimiento. Tanto la desgracia privada como la pública sólo pueden ser dominadas en un proceso en que la voluntad y la inteligencia se interactúen: el papel de la voluntad consiste en negarse a eludir el mal o a aceptar una solución irreal, mientras que el papel de la inteligencia consiste en comprenderlo, hallar un remedio, si es remediable, y, si no, hacerlo soportable viéndolo en sus relaciones, aceptándolo como inevitable y recordando lo que queda fuera de él en otras regiones, en otras edades, y en los abismos del espacio interestelar.«

Aprender como remedio para la tristeza

«Lo mejor cuando uno está triste -replicó Merlyn, empezando a resoplar- es aprender algo. Eso es lo único que nunca falla. Puedes envejecer y estar tembloroso en tu anatomía, puedes pasarte la noche en vela escuchando el desorden de tus venas, puedes echar de menos a tu único amor, puedes ver el mundo que te rodea devastado por lunáticos malvados, o ver tu honor pisoteado en las cloacas de las mentes más bajas. Entonces sólo queda una cosa por hacer: aprender. Aprende por qué se mueve el mundo y qué se mueve en él. Esa es la única cosa que la mente nunca puede agotar, nunca alienar, nunca ser torturada, nunca temer o desconfiar, y nunca soñar con arrepentirse. Aprender es lo tuyo. Mira qué cantidad de cosas hay que aprender: ciencia pura, la única pureza que existe. Puedes aprender astronomía en una vida, historia natural en tres, literatura en seis. Y entonces, después de haber agotado un millón de vidas en biología y medicina y teocrítica y geografía e historia y economía, puedes empezar a hacer una voltereta con la madera apropiada, o pasar cincuenta años aprendiendo a vencer a tu adversario en esgrima. Después puedes empezar de nuevo con las matemáticas, hasta que llegue el momento de aprender a arar».